|

|

彼は笑っていた。

暗闇の中。パソコンのモニターの青い光が、彼の眼鏡にチラチラと映り、その瞳を隠している。

くくくく。

窓のない室内には、彼の他には誰も居なかった。きちんと蛍光灯の照明が備わっているというのに、この部屋の何と暗いことか。

くくくく。

彼は非常に太った男であった。

年齢は若い部類に入る。おそらく20代後半である。髪は短く、服装もシャツにスラックスというごくありふれたものだ。清潔ではある。しかし、彼からにじみ出る雰囲気は、とても健康的といえるものでは無かった。

くくくく。

その声は小さく。床の上を這いずるゴキブリの羽音に匹敵するほどだ。だがこの静寂が、彼の声をベンジャミンに届けてくれた。

そう。ベンジャミン。

ベンジャミン・ハロルド=シェリンガム。スコットランドヤードの超常犯罪調査部(UCB)の部長であり、38才の男やもめにして、本編の主人公でもある彼は、扉を背に、ごくりと唾を飲み込んでいた。

ベンジャミンがこの部屋──地下に存在するUCBの、ホームタウンともいうべき場所に足を踏み入れてから数秒が経過していた。その視線は、当然パソコンに向かう肥満体の男に注がれている。

「そこで何してんだ? 部長」

沈黙を破ったのは、肥満体の方だった。彼の名はクライヴ=コルチェスター。階級は巡査部長。いわゆるベンジャミンの部下の一人だ。

彼は目線を、自分のパソコンから動かさず。ただ笑うのをやめて、ベンジャミンに声を掛けていた。

「ああ、クライヴ。その──」

ホッとしたようにベンジャミンは口を開く。彼は、要するに部下に話しかけるタイミングを逃していたのだった。

止めていた時間を、動かすように。

ベンジャミンは、ゆっくりとクライヴの席に近付いて行った。机の角を回りながら、腕のタグホイヤーをちらりと確認すれば、時刻は20時半だった。

「悪いな。残ってもらって」

「話って何だよ」

隣りに立つ上司を見もしないクライヴ。ベンジャミンは、彼の態度にはもう慣れていたので何も言わなかった。

彼のテーブルの上には黄色いMのマークの付いた、アメリカ発祥のジャンクフードの袋が置いてある。ストローの刺さったコカ・コーラと思しき紙コップからは水滴が滲み出し、テーブルにわずかな水溜りを作っていた。

「あー、クライヴ。どこかレストランで食事でもしながら……と、思ってたんだが」

「あんたはまだメシを食ってないのか。そりゃ気の毒だな」

クライヴは顎で、ジャンクフードの袋をしゃくってみせた。「俺はもう済ませた。話はここでしてくれよ」

にべもない口調である。

そう言われ、少し困ったような顔をしながらベンジャミンは指で自分の頬を掻いた。

「うーん、少し話は長くなるんだが……。クライヴ、こう言っちゃあ何だが、もっと美味いものを食べたらどうだ?」

彼は頭の中で、クライヴの経歴を思い出していた。彼はこう見えてもかなり由緒正しい家柄の出身である。決して食費に困るようなことは無いだろうに。「……美味い肉料理の店を知ってるんだが」

「──あんたはアメリカが嫌いなのか?」

急にクライヴが言った。え? と聞き返すベンジャミン。

「ああ、俺もそうだよ。俺もアメリカが嫌いだ」

返事を待たず、彼は続ける。

「だが、俺はマクドナルドのハンバーガーを愛してる。心の底からだ。とくにハンバーガーとコークは黄金のペアだ。肉汁も出ないような薄っぺらな肉を、コークのカフェインで胃袋に流し込むのがたまらねえんだよ。俺はこの二つがないと生きていけないんだ」

言葉を切り、ようやくクライヴは顔をこちらに向けた。陰気な小さな瞳が、ベンジャミンの顔を捉える。

「見てみろよ」

と、彼は目線を動かし、上司にパソコンの画面を見るように促す。

何を言い出すのだろう。目をパチパチやりながら、ベンジャミンは言われたとおりにモニターを覗き込んだ。

パソコンの小さな画面の中では、動画の小さな窓が映っていた。

その中では、中世の鎧でコスプレした痩せた男が、ごつい銃を片手に何やら叫んでいる。パソコンの貧弱なスピーカーからは、ときおり、ドッと上がる笑い声が聞こえていた。

「──ニック・ウォルターズのコントだ」

これは何? と、聞く前にクライヴが回答をくれた。

「あんたが遅いから、ユー・チューブで配信されてるのを見てた」

「そ、そうか。悪かったな」

ベンジャミンは隣りのデスクに寄りかかりながら、思わず苦笑する。

ニック・ウォルターズは、最近ロンドンの若者に大人気のコメディアンである。テレビ番組にも出演しているし、市内の小劇場でも絶大な人気を誇っているらしい。

「これは“リチャード三百跳んで十六世”だ。リチャードが、政敵のリッチモンドを聖なるアサルトライフルで蜂の巣にするところだよ」

「ひょっとして、“馬をよこせ、代わりに我が王国をくれてやる!”のところ?」

「そうだよ。リチャード三百跳んで十六世は、馬の代わりに銃を所望したのさ。だからリッチモンドも、あっけなくあの世行きだ」

「ははは、面白いね」

古典パロディの類か。失笑するベンジャミン。

チラリ。クライヴが彼を見た。

「面白いか? 俺はちっとも面白くない」

「えっ……」

二人の間に沈黙が訪れた。

「──で?」

クライヴの短い言葉で、ベンジャミンは口にしようとした言葉を飲み込んだ。さっき笑ってなかったっけ? 部屋入ってきた時、笑ってなかったっけ。くくくくって。

「いや、実は、クライヴ。君に相談したいことがあったんだ」

だが、ベンジャミンはすぐに気持ちを切り替えた。そこはそれ。彼はこう見えてもスコットランド・ヤードの中でも最年少の警視なのである。どんなシチュエーションにも今まで柔軟に対応してきたのだ。このぐらいどうってことはない。

その上司の姿を、クライヴは小さな瞳でじっと見つめた。右手でマウスをカチッとクリック。ニック・ウォルターズをオフにした。

「──カーマイン・クリストファー=アボットのことか? あんたの曾々祖父の」

「察しがいいな。だが、それだけじゃないんだ」

にこりと微笑んで、ベンジャミンはテーブルの上にしっかりと腰掛ける。それを見て、クライヴも、太った身体を上司の方に向け話を聞く体制をとった。

が。

いよいよ、話し出そうとして、ベンジャミンは唾を飲んだ。ごくりと咽喉が鳴る。

「あ、その……。本題に入る前にな、その、まずはお願いがあるんだ」

「お願い? なんだよ、それ」

言葉の代わりに、思わず苦笑いするベンジャミン。

ベンジャミンは、ここ数日の間に自分の身に起こったこと、それらを全て、今こそ、クライヴに話すつもりだった。しかし──。彼は信じてくれるだろうか。あのトンデモ体験のことを。気が狂ったとでも思われたら、どうする?

下唇を舐め、彼は口火を切った。

「クライヴ。今から俺がする話に笑わないで欲しいんだ」

「──ああ」

「そんなの馬鹿げてる、もナシだ」

「ああ」

「嘘だ、もナシだ。妄想だとか、有り得ない、とかもナシだ」

「分かったよ。まどろっこしいな。それで、一体何なんだよ?」

部下を混乱させてはならない。ベンジャミンは思った。自分は、この超常犯罪調査部の部長なのだ。こういう時は、なるべく簡潔に、要点をかいつまんで説明せねば。

しばらく押し黙った後、ベンジャミンは思い切って口を開いた。

「弟のドラッグを飲んだら、ヴィクトリア時代に行けたんだ。そこで俺は亡くした妻に会えた。それだけじゃない、魔術すら使えるようになっちまったんだ」

「……」

その言葉を聞いて、クライヴは目を細めた。元々、小さな瞳が見えなくなるほど。

「──ドラッグ、だと?」

ゆっくりと、言う。

「そうなんだよ、ドラッグだ」

思わず辺りを見回しながら、スコットランド・ヤード最年少の、エリート警視は声を潜めた。

「弟のソフト・ドラッグと、俺が処方されていた肝臓の薬を一粒ずつ飲んだら、ヴィクトリア時代に行けるんだよ。ほ、本当なんだよ。信じてくれ」

「……」

また少しの間があった。

クライヴは止めていた息を吐き出すように、長く息をついた。

肺の中の空気を全て外に押し出してから、じっと上司の目を見る。それから、話の先を促すように、手の平を天井に向けてみせた。

全くの無表情だ。

「そ、それで、亡くした妻だと思ってたのは、実は彼女の先祖らしいんだ。その貴婦人は回りからは“黒ノ女王”っていう通り名で呼ばれていて……。だから、彼女は俺の妻とはあくまで別人のはずなんだ、だけど──」

言いかけて、ふいにベンジャミンは言葉を切った。

相手が笑っていたからだ。クライヴは眼鏡の奥の瞳を細め、いつの間にか口をUの字にし、にんまりと笑っていた。

「クライヴ、笑うなって──」

「おう、そうだったな。すまんすまん」

ムッとしたような顔をしたベンジャミンに、クライヴは大げさに両手を挙げてみせた。

そのまま、ニヤニヤという笑いを口に張り付かせたまま、彼は眼鏡を外した。いつも掛けている古風な丸眼鏡を、である。

「驚いたな。驚いたぜ、サプライズ・サプライズ」

今度こそ、サイコーに驚いたぜ。ドラッグかよ、と。クライヴはゆっくりと眼鏡ケースから布を取り出し、丸眼鏡を丁寧に拭き始めた。

「さすがだな、部長。只者じゃねえとは思ってたが、まさか生身で行くとはな」

何を言っている? ベンジャミンは首をかしげた。

「──この俺だって、モニター画面越しでしかねえんだぜ?」

「え」

「1888年だろ? あんたが行ったのは」

「──え?」

口をぽかんと開けるベンジャミン。

「切り裂きジャックが娼婦の腹を切り裂いた年。そして、王立闇法廷が設立された年だ」

「クライヴ?」

「分かんねえのかよ、ニブいな」

フン、と彼は鼻を鳴らした。

「俺だって、行ったことがあるんだよ。ヴィクトリア時代のロンドンにな」

クライヴは真っ直ぐに上司の顔を見ながら、コン、とパソコンのモニターを指で叩いて見せた。「──こいつを使っての話、だがな」

目をパチパチさせるベンジャミン。

相手の言った言葉の意味を反芻する。

──パソコン越しに行った。どこに? ヴィクトリア時代に。

そして最後に、彼は大きな声を上げた。

「え、えええッ!?」

***

二人がお互いの話を終えたのは、それから二時間後のことだった。

最初に話をしたのはベンジャミンの方だ。

弟のドラッグと、自分の肝臓の薬を一緒に飲んだことで、初めてヴィクトリア時代にトリップした夜のこと。

未解決事件の容疑者であるナンシー=ディクソン──現代人であるはずの彼女が、なぜかヴィクトリア時代に現れ、それを逮捕しようとしたベンジャミンが、狼女のように凶暴化した彼女に襲われたこと。

そのナンシーを、“黒ノ女王”と呼ばれる貴婦人が魔術を使って殺害したこと。

“黒ノ女王”がベンジャミンの妻アイリーンに瓜二つであり、且つその正体は、彼女の先祖にあたるレディ・メイベル・ヘレナ=カールトンであること。

義理の母であるマクシーンに相談して、メイベルの手記を読ませてもらったこと。

それによると、メイベルは多重人格者であり、その中のパメラという人格が言霊師(スペルキャスター)としての力を持ち、ヴァンパイアの秘密結社の本拠地に乗り込み壮絶な最期を遂げることになったということ。

まず、話したのは、アイリーンと黒ノ女王に関することである。

「それなら、話は完結してるじゃねえか」

くちゃくちゃとガムを噛みながら、クライヴは相槌を打つ。

「彼女は、ヴァンパイアたちと刺し違えるんだろ。あんたの出番は無いじゃねえか」

「違うよ」

ベンジャミンは語気に力を込める。

「俺は、彼女を助けたいんだ」

「……て、言うと?」

目を上げ、チラリと上司を見るクライヴ。ベンジャミンもその瞳を見返す。

──分かっていた。相手が、どんな言葉を期待しているか。そして、その言葉を発することで、どんな責任が生じるかも。

「俺は、彼女が死ぬという結末を変えたいんだ」

「へえ」

クライヴは、口の端でニヤリと笑うと、視線をパソコンに戻した。

「まあ、そう言うだろうとは思ったが、な。……で? 彼女を止めるなり、手助けする方法には見当ついてんのか?」

「ああ」

ベンジャミンは避難されなかったことに、胸をなでおろす。歴史を変えるということに、少なからず抵抗感を持っていたのだが、クライヴはその辺りにはあまり頓着していないようだった。

「彼女がヴァンパイアの本拠地に乗り込むのは、そこに実の兄がいるからなんだ。だから、その兄と事前に会えるようにすれば大惨事は避けられるかもしれない。穏便にいくのは無理かもしれないが」

「つまり? 黒ノ女王は、実の兄を殺そうとしてるってことか」

「彼女の手記からは、そう読み取れた」

義母マクシーンから見せてもらった、百年以上前の手記。そこには欠落していることも含め、多くの情報が詰まっていた。

「彼女は非常に短い間に、強力な力を身に着けている。だから、カーマインが言うには、彼女の背後に“悪魔”がいて、彼女の魂と引き換えに力を与えているという線が有力らしい」

「ああ、道化師(クラウン)のことだな」

何やらキーボードに打ち込みながら、したり顔で言うクライヴ。

「分かるのか?」

「ああ。1888年のロンドンの闇には、そういった住人も住んでる。“悪魔”というより“道化師(クラウン)”という隠語で呼ばれることの方が多いんだがな。人に取り憑いて、願い事を叶えてやる代わりに、最後にその魂を吸っちまう連中さ。──と、それより」

クライヴは淡々と続けた。

「カーマイン=アボットとは、他にどんな話を?」

そんなわけで、次に話したのは、王立闇法廷と彼の曾々祖父のことだった。

王立闇法廷(ロイヤル・コート・オブ・ダークネス)は、不可解で魔術的な凶悪犯罪を裁くために設立された内務大臣直轄の組織である。カーマイン・クリストファー=アボットは、そのトップであり法廷弁護士(バリスター)であるが、神秘魔術の心得もあるらしい。

その彼に出くわしたのは、狼女のナンシーを追っていた時だった。弟のジェレミーと一緒にいるところに、カーマインが通りかかったのだ。

そしてベンジャミンは、カーマインに脅迫されて、王立闇法廷の仕事を手伝わされることになった。

それらの経緯を、ベンジャミンはかいつまんで話した。

「何で、先祖に脅迫されるんだよ」

突っ込むクライヴ。

「お前もそう思うだろ? あのカーマインの野郎、俺たち兄弟が意に従わなかったら、曾々祖母のアナ・モリィ=シェリンガムとの交際をやめるって言うんだ。卑怯だと思わないか?」

憤慨しながら言う上司の顔を見て、一瞬、クライヴはきょとんとした顔をした。不思議そうに口をすぼめながら。

「……あ、ああ。そうかよ。へえ、そりゃ面白いな」

「俺は、面白くない」

んー、と言いながら眼鏡を直しクライヴ。

「だから、あんたは神秘魔術(オカルト)じゃなくて言霊術(スペル・キャスティング)を?」

「ああ。まあ、成り行き上、な」

そして、ベンジャミンが最後に話したのは、自分が習得した魔術──言霊術(スペル・キャスティング)のことと、師匠たる老人クラウドから聞いた多次元的世界(パラダイム)のことになった。

クラウドによれば、この世界は様々なパラレルワールドで構成されており、その数は無限。ベンジャミンと弟ジェレミーは、1888年と2006年を行ったり来たりしているのではなく、クスリを飲むたびに新たな世界に“越境”しているということだった。

トリップした次の日にサッカーの試合を見て、ベンジャミンは自分の世界の異変に気が付いたのだ。

彼の記憶では、イングランドのオフィシャルチームのアウェーのユニフォームは、赤であったはずだった。それが白に変わっていた。つまり、彼はユニフォームが赤の世界から、白の世界に来てしまったというわけだ。

そして、1888年の世界においては、彼は普通の人間ではなく。存在が“希薄”であるため、一般の人間からは“見えない”らしかった。

「ああ、クラウドか」

「知ってるのか?」

「その筋では有名な男だぜ。言霊師の中では一、二位を争うほどの実力の持ち主だ」

いい師匠に恵まれたじゃねえか。と、クライヴはニヤリと笑いながら言う。

「多次元的世界(パラダイム)のことも、俺の認識と相違ない。俺は生身で1888年に行ったことはないから、“越境”することはねえがな」

「そうなのか」

「俺は確かに、何度もヴィクトリア時代に行ったことがある。だが、それはインターネットを通じての話だ」

彼は、人差し指の関節でコンッとパソコンのモニターを叩く。

彼は彼で。自らパソコンを駆使して、ヴィクトリア時代のロンドンの隠された闇の世界への道を見つけたのだという。彼は、そうすることによって、この課で取り扱う事件の裏を取ったり、ヴィクトリア時代風の“レジャー”を楽しんだり、密かに活動を続けていたのだと、話してくれた。

「所詮、俺はあっちの世界をのぞき見てるだけなのさ。アイコンを使って、あっちの世界に干渉することもあるが、それによって俺がいるこの世界が変わることは無いし、歴史が変わったことも無い」

クライヴは、一度、言葉を切った。

「つまり、だ」

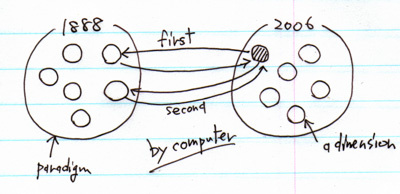

彼は手短な紙を引っ張り出すと、そこにサラサラと図を書いてみせた。

大きな丸が二つ。左の丸には「1888年」。右の丸には「2006年」と書いてある。それぞれの丸の中に、さらに小さな丸をいくつか書き加えていく。そして最後に、右側の小さい丸から、左側の小さい丸へと矢印を書き加えてみせた。

|

|

「それぞれの時代に異なるパラダイム──パラレル・ワールドと言い換えてもいいだろう。様々な似て非なる世界が重なり合ってる状態だ。そこに、パソコンとインターネットを使ってアクセスすると、こういう図のような状態になる」

紙から目を上げ、クライヴ。

「俺は、1888年の様々な次元にアクセスすることが出来る。一回目と二回目と違う次元に行くこともある。とはいえ、帰ってくるのは必ず同じ世界に過ぎん。──だが、あんたの場合は違う」

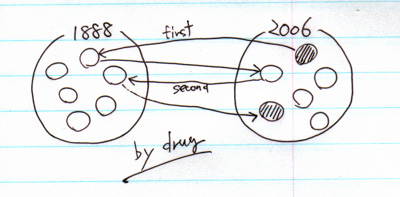

さらに、クライヴは同じような図を書いてみせた。違いは、矢印の状態だ。

矢印は、常に違う丸へと結ばれている。

|

|

「あんたは、ドラッグを使って、自分の選んだ次元に行けるのさ」

いや──、とクライヴは言い直す。「あんたは、過去を変えることによって、自分の望んだ次元を新たに作り出してると言った方がいいな」

「なるほどな……」

唇を噛み、うなづいてみせるベンジャミン。

ショックでは無かった。うすうす分かっていたことを、部下が論理的に説明してくれただけの話だ。

「新しい次元を作り出す、か……。なあ、クライヴ。それは現在に戻ってくるときだけじゃないんだよな? 俺がドラッグを飲んだ時。その場合も1888年に新しい次元を作り出しちまうこともあるんだろう?」

「ああ。ビンゴさ、部長」

頷くクライヴ。

「そうだよ。つまり、あんたが殺人犯のナンシー・ディクソンを1888年に具現化させたってことさ」

──それが、歴史を変えるってことさ。彼はそう締めくくった。

ベンジャミンは答えなかった。

彼は、普段、犯罪捜査のために使っていた頭脳を、自分の置かれている状況のためにフル回転させていた。

変える。

新しい世界をつくる。

彼が望むもの、それは。

“彼女”が死なない世界──。

「……まあ、好きにすればいいんじゃねえか?」

やがて、ポツリとクライヴが言った。その言葉で、ベンジャミンはふと我に返る。

「俺は、世界を変えることはできねえが、今のこの状況を気に入っちゃあいるんだ」

「クライヴ」

──自分のことが、羨ましいのだろうか。ベンジャミンは部下の姿を改めて見下ろした。クライヴも、ヴィクトリア時代に生身で行ってみたいと思っているのではないだろうか。

そう思い、そっと付け加えてみる。

「俺らのクスリ、飲んでみるか?」

「──無理だよ」

ほぼ即答だった。当の本人はこちらを見もしない。

「俺には無理だよ。素養が無い。俺はこの──先祖が残してくれた眼鏡がなきゃ、例の業務委託書も読めない。肉眼じゃ何も見えないんだからな」

それに、と、彼は続ける。

「ヴィクトリア時代には、マクドナルドのハンバーガーが無いだろ」

「そりゃそうだ」

クスと笑うベンジャミン。ただし、クライヴは真顔のままだった。小さな瞳が彷徨い、青い光を発するパソコンのモニターへと落ち着いた。

「部長、ウチの課の事件を分類したこと、覚えてるだろ?」

眼鏡を掛けた太った刑事は、のろのろと指をパソコンのキーボードに置く。文字を打つでもなく、太い指をキーボードの上に這わせ、それをじっと見つめている。

言われて、ベンジャミンは数日前のことを思い出した。

彼は、この超常犯罪調査部[UCB]に赴任してきてから、この課で扱った過去の事件をクライヴとともに分類したのだ。

ほとんどが、取るに足らない事件であった。だが──。不可解で不審極まりない迷宮入り事件も、わずかに発生しているのである。彼は、それらの事件を“ケースB”とカテゴライズしていた。

「ケースB。全事件のうち、約5%、だったな」

「ああ」

クライヴは、右手を動かしマウスをクリック。カチッ。また、小さな窓が出た。ニック・ウォルターズが、くだらないコントの続きを披露し始める。

「俺は、ケースBが1%ぐらいになりゃいいかな、とは思ってるんだ」

「そうか」

ベンジャミンは、部下を見下ろした。その眼鏡には、モニターの光が反射してしまって中の瞳は見えなかった。

「そうだな。俺も、そう思うよ」

そう言って、最後にベンジャミンはニッコリと微笑んでみせた。

|

|

■■■ |

|

|

| |